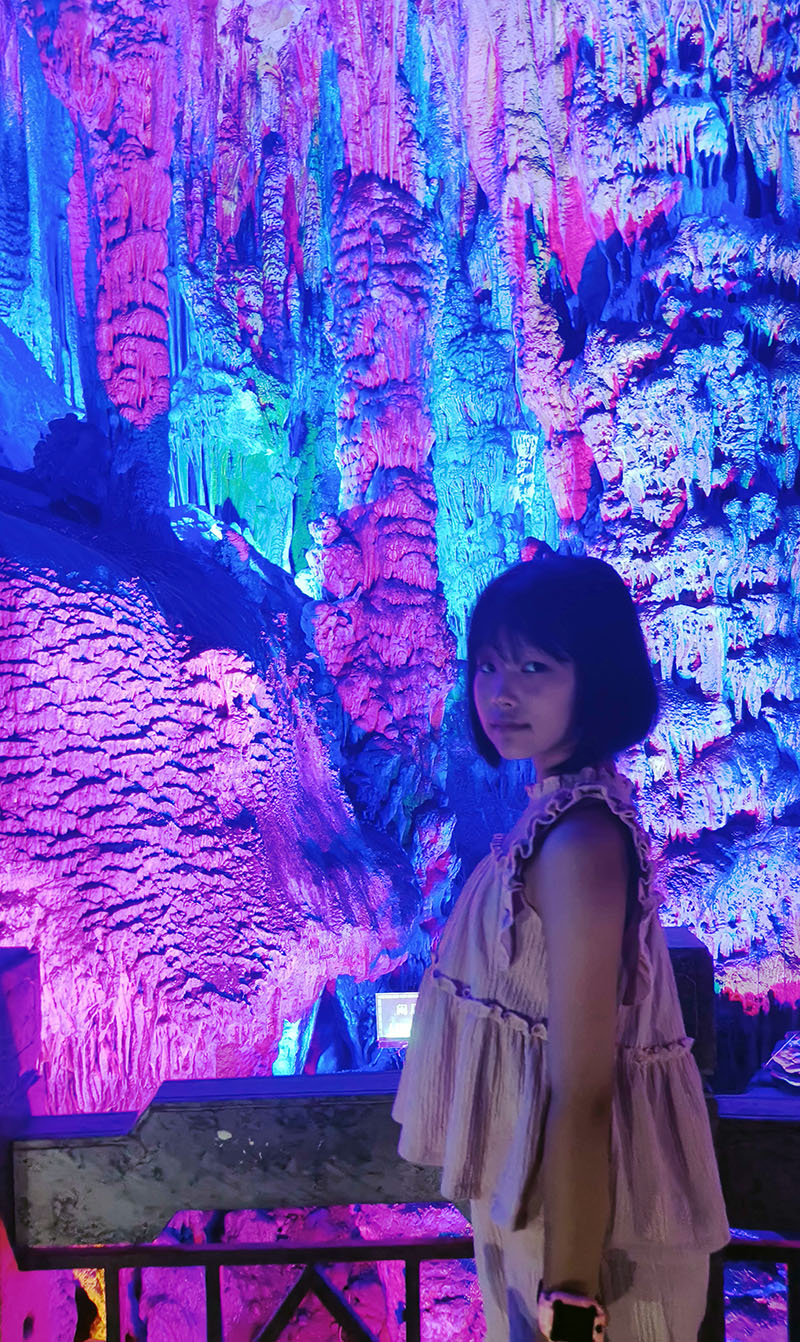

芦笛岩位于桂林市西北桃花江畔,在光明山的南侧山腰。洞口原长有一种芦荻草,传说可以做笛子,吹出悦耳动听的声音,芦笛岩因此得名。芦笛岩的形成经历了漫长的年代,100万年前这里原是一个古地下湖,由于地壳运动山体抬升,地下水位下降,地下湖变成了山洞。后来,雨水形成的地下水沿着山体中许许多多的破碎带流动,溶解了岩石中的碳酸钙,变成了含有碳酸根与钙离子的溶液。当地下水从岩石缝隙流到洞中时,二氧化碳溢出,钙离子就沉淀结晶,经过长年的积累形成千姿百态的钟乳石,人们称赞芦笛岩是一座大自然的艺术之宫。远在1000多年前的唐代就有人来芦笛岩游览,芦笛岩的石壁上留下了不少古人的墨迹,但历代都没有开发。芦笛岩于1959年开始进行勘测与建设。1962年正式对游人开放。

山势大致南北延伸,高大雄浑,状如伏牛,俗名牛山。尧山山体断层自两亿年前的印支运动,7000万年前的燕山运动及200万年前的喜马拉雅运动中,尧山不断地推向高处,成为桂林群山的最高峰。远云16~8亿年前,尧山原为海底,约在4亿年前的广西运动抬升为陆地,其后又降为浅海, 3.6亿年前再由砂岩与页岩组成,经亿万年来, 以物理风化为主,岩体缓慢地破坏,形成平缓的“土山”, 至今表层的碎屑堆积物仍留存在山坡与山麓。

支付宝打赏

支付宝打赏  微信打赏

微信打赏

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。